STEAK & STEEL

• STEAK & STEEL, 2003/2004

p.I.T.t.u.r.a. – Ipotesi figurative italiane

di Gianluca Marziani (dal catalogo p.I.T.t.u.r.a., edizioni StudioSei, Milano 2006)

Antonello Matarazzo è artista di confronti estremi. Il corpo umano mantiene centralità in questo viaggio pittorico per cicli tematici. Una fisicità fatta di alterazioni, mostruosità, devianze, brutture…

… à rebours de l’écran

di Gabriele Perretta (dal catalogo Steak&Steel, International Printing Editore, AV 2005)

[…] Sin da quando è scoppiato il fenomeno del virtuale, le grandi indagini critiche si sono più volte soffermate sulla questione della macchina e della protesi. Più volte abbiamo letto nella saggistica internazionale che, a differenza delle ostentazioni

Naturalmente, il mondo dell’arte che si avvale di una tradizione concettual-simbolica, volendo continuare ad adottare questo percorso linguistico, non è in grado di intervenire nell’universo delle malformazioni naturali, genetiche e sociali che l’evoluzione del conflitto stesso con la macchina ha prodotto. Un’artista mediale (meglio ancora un non-artista) agisce all’interno delle possibilità che offre la struttura tecnica ordinaria della comunicazione e, come nel caso di Antonello Matarazzo, tale azione non prescinde dal fatto di avere un’idea particolare di questo comportamento linguistico. Potremmo dire che, l’idea agisce su una sintesi ritrovata nell’effetto multimediale dello schermo.

Dobbiamo registrare il fatto che negli anni ’90 vari artisti della scena europea si sono fatti attrarre dall’estetica del brutto e della sofferenza, ma forse tra questi i fratelli Chapman sono i più risolutivi, sintetizzando dolore e tecnologia nella celebre scultura del 1996 Ubermensch. L’Ubermensch dei Chapman è uno scienziato che raccoglie nella sua forma di vita la tragedia dello sviluppo tecnologico, l’uomo comune di Matarazzo era invece partito dalla configurazione di un simulacro della società dello spettacolo, per poi intervallarsi con la voce di Pacciani (il mostro di Firenze) e poi via via nell’illustrazione dei Freaks, dei Meridionali e degli ultimi Steak & Steel, per poi abbandonarsi in un’apologia lirica dei Complaints (per dirla alla Jules Laforgue).

Per sintetizzare la figura di Matarazzo potremmo dire che è un caso indicativo di media-maker, essendo ormai da anni inserito in un territorio particolare della medialità. Egli si offre alla sguardo dei critici più attenti per sottolineare il fatto che la dimensione artistica ordinaria è stata già superata, per cui chi vuole continuare a perseguire una strada sperimentale deve scoprire dall’interno l’universo della comunicazione e, quindi, deve associare l’immagine del tutore, del correttore ortopedico, con quella della pittura, della fotografia, del cinema e del video in maniera expanded (long-drawn-out).

A.M., dopo vari anni di lavori pittorici, ha poi cominciato a condensare la sua tecno-immagine sulla riproduzione sottile di un piccolo schermo. Sia quando egli ha messo in pratica dei film (o come corto o come mediometraggio), sia quando ha effettuato dei video o delle foto, sia quando ha realizzato delle immagini pittoriche – anche se la narrazione e la disposizione cinetica del lavoro erano orientati a seguire la prassi della tecnica adoperata, i relativi prodotti si mostravano spesso disposti ad un intervallo, una sequenza di pause che esibivano grande attenzione per lo schermo, o per la tautologia di esso. Questo discorso vale anche per il lavoro fotografico che sottintende sia la ricerca pittorica sia la ricerca video. Insomma, dalla pittura al video, dalla fotografia al cinema, in A.M. ritorna lo schermo e la diagonale dell’immagine rientra – come dice anche Barthes – nel modo di un riflesso, a guisa di un immaginario generalizzato, dove tutto si trasforma in immagine e, in una sorta di dissolvenza incrociata, appare chez l’écran o a rebours de l’écran.

Perché Matarazzo frequenta così tanta sofferenza e così tanti codici che sono sinonimi di vicinanza a messaggi di aggressione, di pericolo, di paura, di dolore e, diciamolo pure, di morte? Perché non può trascurare un pessimismo che lo stesso Barthes esprime parlando di fotografia: nessuno di noi che vive o giace nelle società avanzate può prescindere dal “consumo di immagini e non più, come quelle del passato, credenze; esse sono dunque più liberali, meno fanatiche, ma anche più “false” (meno “autentiche”) – cosa che, nella coscienza comune, noi traduciamo con l’ammissione di un’impressione di noia nauseante, come se, universalizzandosi, l’immagine producesse un mondo senza differenze (indifferente), da cui può quindi levarsi qui e là solo il grido di anarchismi, di marginalismi e individualismi: aboliamo le immagini, salviamo il Desiderio immediato (senza mediazione)”. In effetti, il desiderio di tendere ad una esaustività grafica dello schermo che neutralizzi le immagini della sofferenza, che orizzontalmente attraversino pittura, fotografia, cinema e video. in A.M. è una sorta di anarchismo e di marginalismo volontario, assai prossimo al nostro desiderio critico.

È come se A.M. sostituisse all’immagine che giace nella società avanzata l’errore, il difetto, il trauma, il grido della differenza umana, una deficienza non facilmente sclerotizzabile, un tratto di malattia corporale evidente, tormentata dalla frizione con la macchina, che il lettore non può far finta di ignorare. Guardando le fotopitture della sua più recente produzione, e pensando ad alcuni dettagli degli scritti di Clive Barker, o Skip & Spector, andrebbe quindi suggerito ai critici che si esercitano a separare l’idea del “realismo idiota” rispetto a quello “psicotico” che, secondo Barthes, la fotografia può essere pazza o savia ma il suo “realismo resta “relativo o assoluto” fin tanto che si mostra in una mobilità rivulsiva”, che denuncia ma contemporaneamente estetizza. Dunque, spetta poi allo spettatore scegliere i tratti salienti e i punti di fuga di questo schermo potenziale, di questo rapporto con il tritacarne. […]

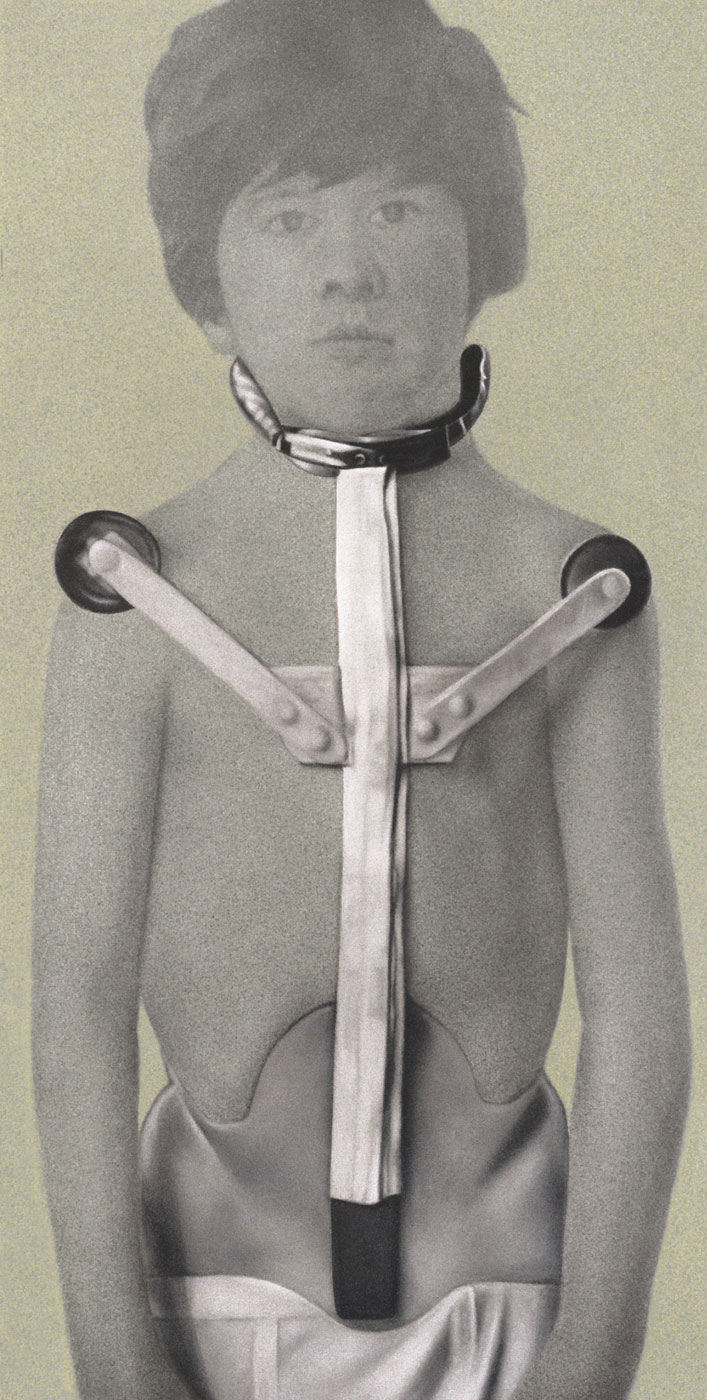

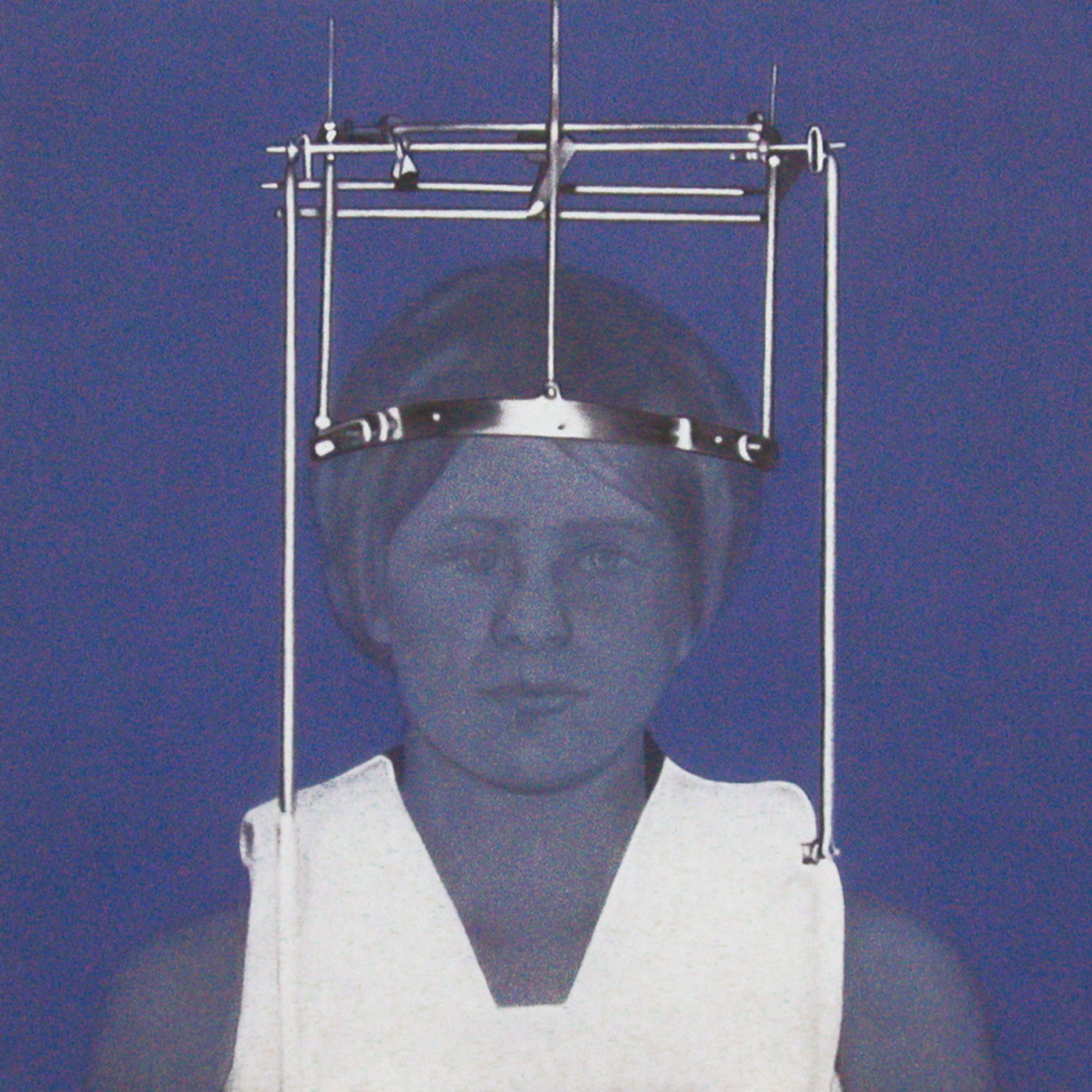

Vi sono delle immagini dei nostri simili che, attraverso un sistema di rimando molto semplice, dovrebbero rappresentare le figure della memoria, così come nel caso della ragazza coperta dalla camera ad aria in Pneumokreutz di A.M.. davanti a quest’immagine si respira una strana atmosfera, in essa la camera ad aria si trasforma in una sorta di forcipe che ingabbia, in uno strumento di tortura, in un assedio dell’immagine stessa. Il materiale usato per rappresentare questa forma di disagio e di sofferenza è una pittura porosa e schermatica che si condensa nel particolare, come se fosse un tappeto della memoria. Montata sotto quello strano casco, la figura tende ad isolare l’espressione, sembra che riproduca l’espressione dell’indifferenza. È come se l’artista volesse testimoniare un palese montaggio per indicare e sottolineare l’estraniazione. La figura di donna, nonostante lo strumento di tortura imposto, non soffre e la pittura non è interpretata come una vera e propria configurazione dei tratti della sofferenza umana.

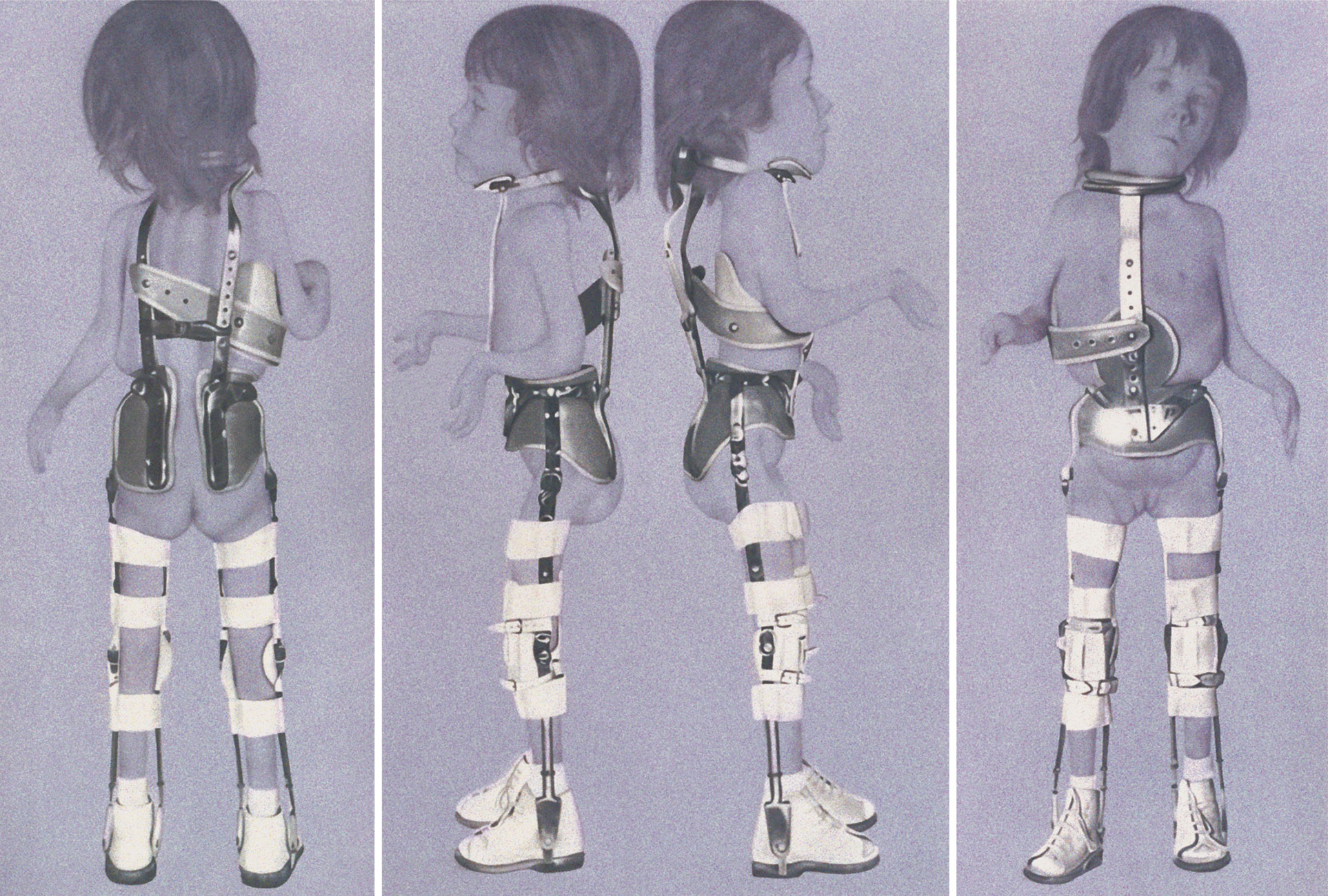

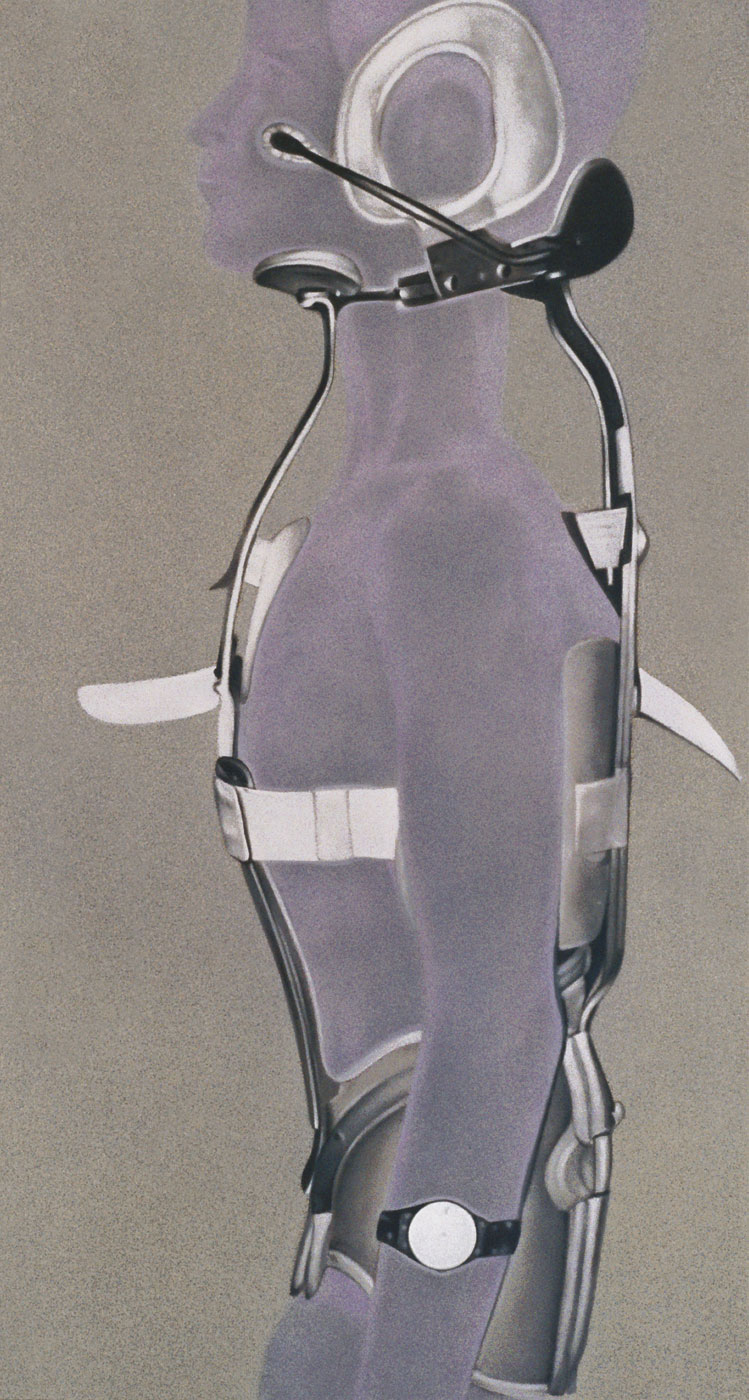

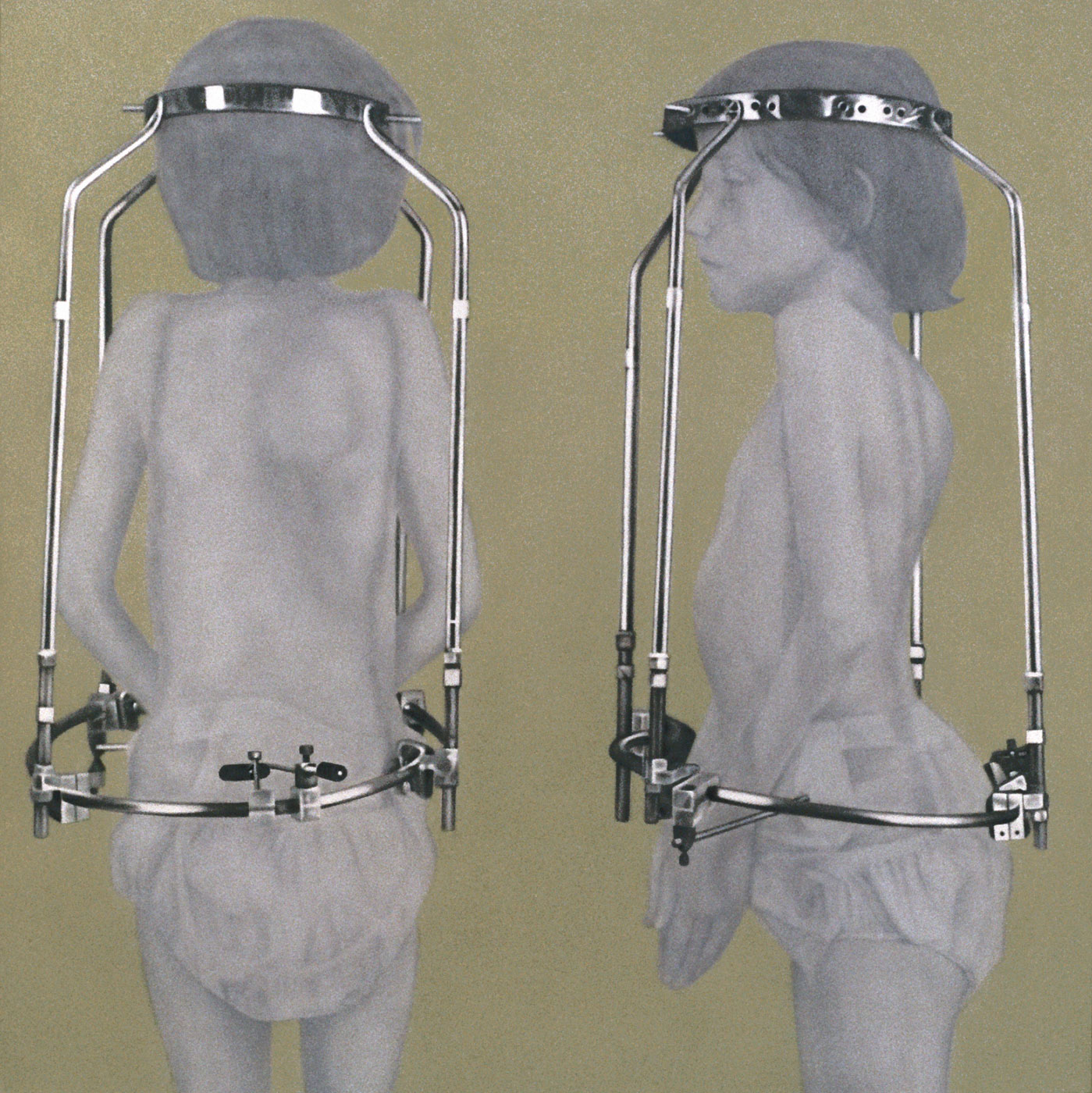

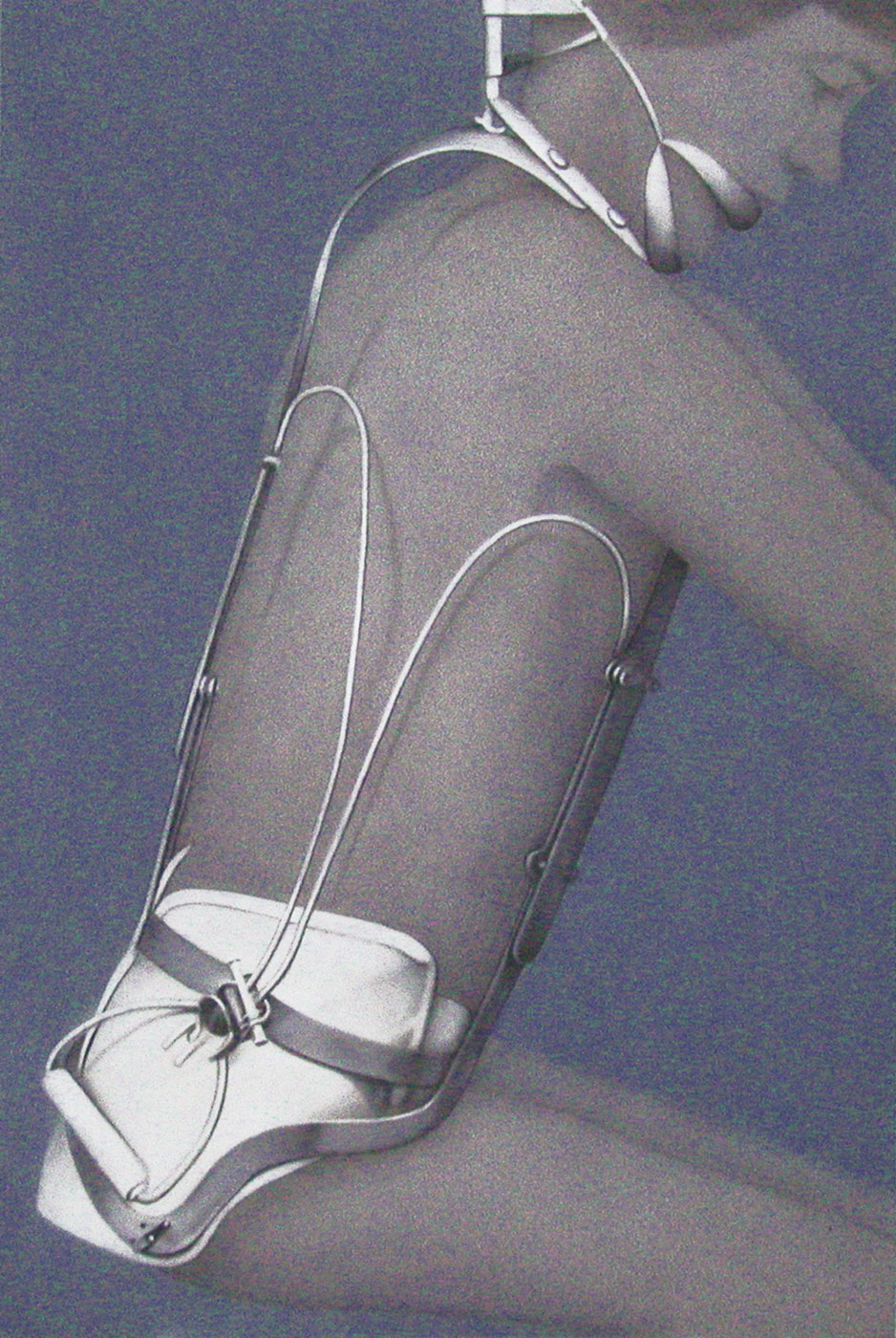

Questo, però, non vuol dire che nella relazione di scambio tra l’umano e il tecnologico ci sia un’indifferenza. In seconda istanza – e qui davvero concettualmente – è lo spettatore ad essere additato come un alienato, che soffre in maniera prepotente della condizione schermatica in cui si insidia la figura storica riprodotta da A.M.. Infatti, guardando la sequenza della carne e dell’acciaio (steak and steel), è facile avvertire l’incongruenza tra le sofferenze e le alienazioni. Queste immagini mandano all’aria quella celebre frase di Saul Bellow che diceva: “La sofferenza è l’unico mezzo valido per rompere il sonno dello spirito”. Se l’indice della sofferenza si trova nell’assenza di espressione drammatica di Pneumokreutz, questo non vale per le altre immagini della serie, dove una nutrita collezione di adolescenti, di corpi giovani, di bambini e di mutilati dal destino mostrano una fisicità che protende in un organo gestito e proporzionato dalla presenza considerevole dell’acciaio. Quindi, la figura di Pneumokreutz sembra leggera e sottoposta ad un bagno in un liquido amniotico, che rimane ambiguo tra il senso della pellicola cinematografica e la fotografia come documento d’epoca, e sfugge ad una percezione emotiva. Gli adolescenti malformati e con la spina dorsale bloccata in un tutore meccanicoche li tiene in piedi, invece, ci consegnano la rivelazione di Giobbe: Homo nascitur ad laborem (5,7). Guardando gli Steak & Steel, confermiamo le parole di Wordsworth, citato da Oscar Wilde nel De Profundis: “La sofferenza è permanente, oscura e cupa / e ha la natura dell’infinità”.

Ma la stessa sofferenza mediata attraverso un’immagine sembra sempre più leggera ed effimera di quanto non lo sia in realtà. Nel cinema o nel video l’orrore è sempre disegnato da un progetto che vive e muore in una fiction. Tale limite ci è stato più volte raccontato da David Cronenberg, che nella sua carriera ha quasi sempre praticato i confini di quella poetica che si pone nel privilegio di sfondare gli schermi. Se Philip K. Dick ha narrato la disperazione dei corpi che, nell’odissea della metropoli simulata, si mostrano ai limiti del disegno letterario, Cronenberg ha riscritto fotogramma per fotogramma il disagio dell’uomo di fronte alla paura del suo stesso immaginario.

Nella pittura di A.M., il tratto più caratteristico è il contributo proveniente da una storia anonima, che ci colpisce e ci scuote proprio perché appare giungerci da una zona oscura, da ombre enigmatiche e inquietanti di un racconto di dolore, che quando si mostra come evento diviene indomabile. La tecnica dello sfumato, che Matarazzo in Steak & Steel ha perfezionato, è sempre più vicina alle sue realizzazioni video. È come se i corpi della sofferenza e la tecnologia del dolore esalassero e contenessero nello schermo di The Fable, de Le cose Vere, Mi chiamo Sabino, Astrolìte, La Camera Chiara, Warh, Miserere, A sua Immagine e Apice una pittura al limite del discorso fotografico e del discorso cinematografico. Artaudianamente, dunque, questa è un’immagine crudele, incattivita (non alla maniera della bad painting), perché modellata su un’astrazione che si prospetta gloriosa all’interno di una visionarietà tanto antica quanto moderna, tanto medioevale e gotica nei contenuti, quanto fumettistica e videografica nell’approccio analitico. Vivendo tutti i giorni nello schermo, noi non siamo più portati a far caso alle torture che rappresentiamo e di cui ci circondiamo.

Nessun tratto della sofferenza rappresentata in Steak & Steel ci fa paura ed orrore, perché le protesi che indossano quei soggetti martoriati sono la trasposizione di quelle invisibili cinghie d’acciaio che ci legano la testa e che ci sezionano il corpo in maniera sottile, come le polveri dell’inquinamento. I conflitti che viviamo nel quotidiano sono subdolamente capillari e globali: i media nel quotidiano hanno trapiantato quegli antidoti che ci fanno accettare l’oppressione di un ignoto dolore. Noi siamo lontani da noi stessi, la nostra sofferenza è uno schermo, è un’immagine, essa si è trasposta nei lamenti e nelle grida della carne dei media, perché tra noi e la nostra natura c’è il difetto mediatico dell’indifferenza. Lo schermo ci ha oggettualizzati, ha congegnato la tecnologia della sofferenza, ci ha bagnati nella sua posizione come l’orafo bagna un qualsiasi metallo in un liquido d’argento a bassa risoluzione. Lo schermo ci ha trasformati in questo effetto metallo che, con piacevoli bulloni e inaspettati innesti, ci arriva al collo come una grande corona di salvezza. Adesso ce l’abbiamo fatta, siamo liberi di soffrire! […]